-

はじめてシリーズ 第1弾 はじめての真多呂人形 真多呂人形「智の会」

-

2025.08.20 UPDATE

こんにちは!岡崎文化協会事務局です。

今日から新しい特集記事「はじめてシリーズ」がスタートします。

あまり文化に触れたのことない初心者の方を対象に、各文化への理解を深め、より親しみを持ってもらうための特集です。

文化部会の7人の先生方にお話を聞かせていただきました。

茶道・華道・真多呂人形・川柳・俚謡・着物・表装の7つの文化を紹介します。

隔週水曜日に1つずつ記事を更新していきます。

今後の更新をお楽しみに!

第1弾は「はじめての真多呂(またろ)人形」です。

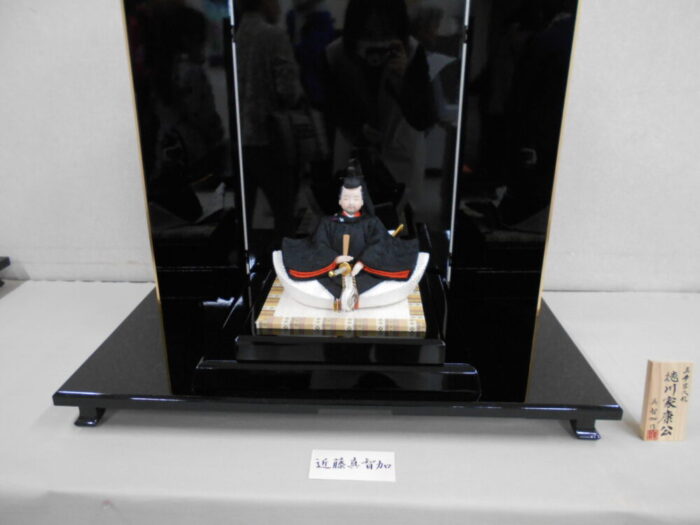

真多呂人形「智の会」の近藤真智加先生にお話を伺います。

真多呂人形についてあまりご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、真多呂人形は歴史ある伝統的工芸品です。

ぜひこの機会に真多呂人形について知りましょう!

★真多呂人形とは何か?

〇受け継がれる伝承の技

真多呂人形とは、木目込み(きめこみ)人形発祥の地である世界遺産・上賀茂神社から唯一認定を受けた正統伝承者「金林真多呂」が指南したお人形です。

その始まりは江戸中期、八代将軍徳川吉宗の時代までさかのぼります。

元文年間(西暦1736~1741)、京都の上賀茂神社に仕えていた高橋忠重が作った加茂人形が「木目込み人形」の始まりです。

初代・真多呂は木目込みの伝統技法を伝承するとともに、新たに創意工夫を加えて独自の雅やかな真多呂人形を完成させました。

真多呂人形の原型はすべて「金林真多呂」によって生み出されております。

また、真多呂人形は経済産業大臣の指定する伝統的工芸品にも「江戸木目込み人形」として指定されております。

〇「木目込み」について

「木目込み」とは、木、または桐塑(とうそ)と呼ばれる粘土でできた人形に彫られた溝にのりを入れ、そこに木目込みベラ・目打ち・反りばさみなどを使って布を押し込む技法のことです。

木製の人形であるため型崩れしづらく、何年も良い状態のまま楽しむことができます。

★真多呂人形の制作過程・楽しみ方

始めに人形のボディを紙やすりでよく磨き滑らかにすることが大切です。

続いて木目込みによって人形の溝に布を木目込んでいきます。

最後の仕上げに頭・手足・小道具を取り付ける瞬間は一番楽しい工程です。

真多呂人形は確かな時代考証のもとに作られております。

人形の衣裳などから時代背景を垣間見ることができるのも真多呂人形の楽しみの一つです。

★初心者の方に向けて

「私のお雛様」を作ってみませんか?

明るい教室で会員相互の親睦を図りながら、楽しく人形を作っています。

一度教室を覗いてみてください。

以下の教室でお待ちしております。

・羽根学区市民ホーム 第1・3金曜日 14:00~16:00

・S-style 八幡 第2・4月曜日 13:30~15:30

真多呂人形「智の会」 会員紹介 真多呂人形「智の会」

★参考

株式会社 真多呂人形 https://www.mataro-doll.com/

いかがでしたか?

今回記事の作成にご協力いただいた真多呂人形「智の会」は、11月15日(土)、16日(日)に竜美丘会館で開催する「第36回文協文化祭」にも参加されます。

両日とも302号室にて作品の展示を行っております。

みなさまぜひ足をお運びください。

第36回文協文化祭については以下のリンクをご覧ください。

岡崎文化協会ホームページ 第36回文協文化祭を開催します!

岡崎市ホームページ https://www.city.okazaki.lg.jp/300/303/p043871.html

次回の「はじめてシリーズ」の更新は9月3日(水)です。

どの文化が紹介されるかお楽しみに!