-

はじめてシリーズ 第5弾 はじめての着物 一般社団法人 装賀きもの学院岡崎校

-

2025.10.15 UPDATE

文化初心者の方に文化について知ってもらうための特集記事「はじめてシリーズ」の第5弾です。

今回は「はじめての着物」ということで、装賀きもの学院岡崎校の杉浦初子先生にお話を伺いました。

着物は誰もが知る日本の伝統衣装でありながら、なかなか触れる機会は少ないかもしれません。

この記事で着物の基礎を学び、その魅力を感じ取っていきましょう!

★着物の基礎知識

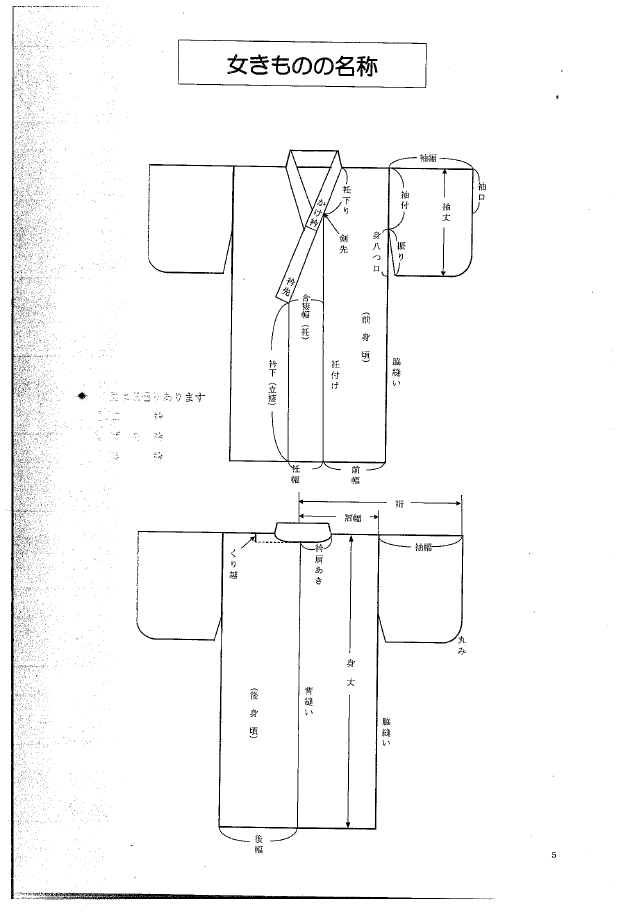

着物は直線仕立てで8枚の布で出来ています。ほどいて縫い合わせれば、なんと一反(約12m)にもなります。

丸い体に巻き付け美しい姿を作ります。形は対称ですが、着上げれば左右違って美しい姿を醸し出します。

着物は、日本の民族衣装として世界に誇る衣装です。

着ていく場所、時、目的によって使い分けをします。それは古い習慣の中から生まれた常識とされています。

★着物の種類

着物には多種多様な種類があり、格式によって大きく四つに分けられます。

①第一礼装

最も格の高い着物です。フォーマルな場で着用されます。

〇打掛-白無垢・色や柄のある色打掛などがあります。結婚式で新婦のみが着用できる着物です。

〇留袖-上半身は無地で、下半身に絵羽模様が入っています。黒留袖は既婚女性が着るもので、

結婚式で新郎新婦の母親が着ることが多いです。明るい色の留袖は色留袖と言い、既婚未婚問わず着用できます。

〇振袖-未婚の女性が着る第一礼装です。袖が長いことが特徴であり、袖が長いほど格式が高いです。

〇黒紋付-柄のない黒一色であり、家紋が入っているのが特徴です。喪服としてよく着用されます。

白無垢

黒留袖

②準礼装

次に格の高い着物です。フォーマルな場での着用はもちろん、それ以外でも幅広く使えます。

〇訪問着-絵羽模様が全体的に入った華やかな着物です。七五三や入学式、パーティなど色々な時に着ていけます。

〇付け下げ-訪問着に次ぐ格であり、絵羽模様が控えめです。訪問着と同じような時に着用できます。

〇色無地-黒以外の一色で染めた無地の着物です。家紋があるものや、地紋(生地に浮かぶように織られた模様)があるとフォーマルな場に着ていけます。

③外出着

第一礼装・準礼装ほどフォーマルなものではない外出用の着物です。

〇小紋-全体に模様が連続している着物です。

〇御召-生地を織る前に先染めした着物です。

④普段着

日常生活用の着物です。紬糸(つむぎいと)や木綿を使った着物や、浴衣も普段着に分類されます。

★帯の種類

帯は大きく分けて4つの種類があります。格式が高い順にご紹介します。

①丸帯-幅の広い生地が使われており、半分に折って仕立てられています。表地と裏地の両面に柄があるのが特徴です。

②袋帯-柄のある表地と無地の裏地を袋状に縫い合わせてあります。裏地が無地な分、丸帯より軽いのが特徴です。4m以上の長さがあります。

③なごや帯-大正時代に名古屋で考案された、袋帯よりも少し長さが短く(3m強)、扱いやすいです。

④半幅帯(はんはばおび)-幅が他の帯の半分程度(約15cm)になっており、扱いやすくなっています。

その他にも、布一枚で仕立てられた単帯(ひとえおび)、男性用の角帯などもあります。

また、子供用には兵児帯(へこおび)もあります。

ここで紹介したもの以外にもたくさんの種類の着物・帯があり、

それぞれを日本の四季や行事、歳時記に合わせて、着物・帯の組み合わせを楽しんで選ぶことができます。

冠婚葬祭にはそれなりの決め事がありますが、それ以外では比較的自由に個性豊かに取り合わせを楽しめます。

先代・先々代の着物も思い出とともに受け継がれて、大切にお出かけの方もお見えです。

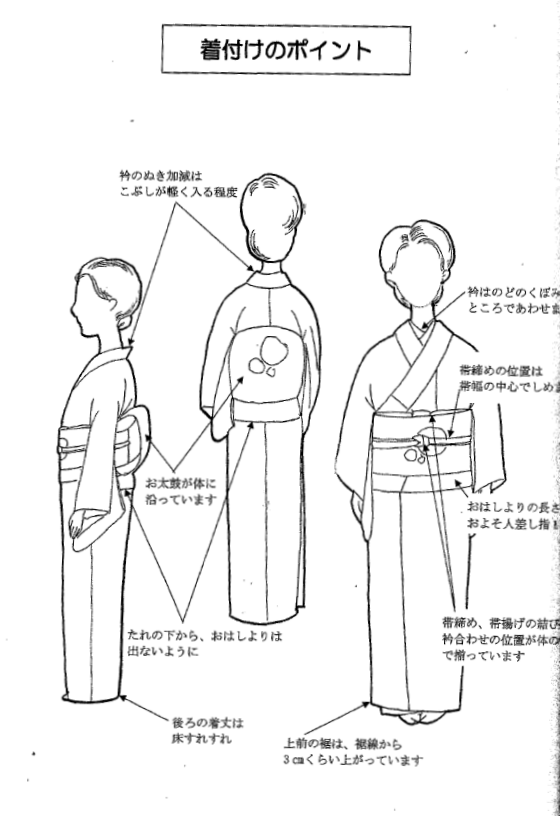

★着付けのポイント

〇着付けた着物が崩れる可能性があるので、足袋は始めに履きます。

〇長襦袢(ながじゅばん、着物用の肌着)と着物の衿合わせ(えりあわせ、衿の重なるところ)は、

どちらも必ず右側が手前になるように、のどの窪みのところで重ねます。

また、若い方は詰めて、年配の方は緩く襟を合わせることが多いです。

きっちりした印象を出すのか、ゆったりした印象を出すのか、自分に合わせて詰め加減を考えましょう。

〇衿の後ろ側は、こぶし一つ分くらい後ろに引きます。

〇身八つ口(脇の下)から肌が見えないようにしましょう。

〇左側の着物の衿先は腰骨の位置に持ってきます。

〇着物は帯とは別に、腰ひもを使って着崩れをしないようにします。

ひもは腰のあたりだけでなく、衿の固定のために胸の下あたりにも巻きます。長襦袢にも使います。

場合によってはそれ以外でも使うので、4本以上のひもを使うこともあります。

〇おはしょりの長さは、帯の下からおよそ人差し指一本分はみ出す程度にします。

おはしょりとは、腰ひもの前あたりに垂れ下がるように余った生地のことです。(下の資料参照)

着丈を自分に合うように調整する役割もあります。

〇帯は若い方は高めに、年配の方は少し低めに締めます。また、帯締めは帯幅の中心で締めましょう。

〇前の裾は足の甲にかかるくらい、後ろの裾は床すれすれぐらいがちょうどよいです。

裾は前から見て少しすぼんで見えるようにすると美しいシルエットになります。

〇上半身の背中の縫い目は背中の中心に合わせましょう。

下半身の背中の縫い目は中心から右にずれても問題ありません。着物のサイズが合っていれば自然とそうなります。

※資料は装賀きもの学院岡崎校提供

★初心者の方に一言

生徒募集中です。

毎年7月には無料体験ゆかた着付け教室も竜美丘会館で開催しております。

まず浴衣を着ることから始めましょう。着物で変身!気分転換してみませんか!

装賀きもの学院岡崎校 会員紹介 (一社)装賀きもの学院岡崎校

装賀きもの学院ホームページ http://www.sohga-g.jp/

いかがでしたか?

今回記事の作成にご協力いただいた装賀きもの学院岡崎校は

11月15日(土)、16日(日)に竜美丘会館で開催します「第36回文協文化祭」に参加されます。

15日(土)11時~ 501号室にて華やかなきものショーを開催します!

みなさまぜひ足をお運びください。

第36回文協文化祭の詳細については以下のリンクをご覧ください。

岡崎文化協会ホームページ 第36回文協文化祭を開催します!

岡崎市ホームページ https://www.city.okazaki.lg.jp/300/303/p043871.html

次回のはじめてシリーズの更新日は10月29日です。

どの文化が紹介されるかお楽しみに!