-

はじめてシリーズ 第6弾 はじめての茶道 岡崎茶交会

-

2025.10.29 UPDATE

文化初心者の方に文化について知ってもらうための特集記事「はじめてシリーズ」の第6弾です。

今回は「はじめての茶道」ということで、岡崎茶交会の村松宗佳先生(裏千家)にお話を伺いました。

茶道の基礎知識・お茶席での作法などについて説明してくださいます。

茶道には抹茶と煎茶の流派が存在し、岡崎茶交会は抹茶の四流派が所属する団体です。

抹茶と煎茶では、作法やお茶の点て方などに違いがあり、同じ抹茶や煎茶の中でも流派ごとに違いがありますが、

今回は抹茶の三大流派(表千家・裏千家・武者小路千家)の一つである、裏千家の作法について学びましょう!

★茶道の基礎知識

〇茶道の心得

茶道には「和敬清寂」「利休七則」という言葉があります。いずれも茶道の心得を表す言葉です。

「和敬清寂」はそれぞれの字に以下のような意味があります。

「和」・・・お互いに心を開いて仲良くする

「敬」・・・お互いに敬い合う

「清」・・・目に見える部分だけでなく心まで含めて清らかでいる

「寂」・・・どんなときにも動じない心を持つ

「利休七則」は以下の7つの言葉のことです。これらは茶道だけでなく、日常生活でも重要な言葉になります。

「茶は服のよきように点て」・・・飲む人のことを考えて、心をこめてお茶を点てましょう(服は「飲むこと」、一服と同じ意味)

「炭は湯のわくように置き」・・・ただ火をつけるだけでなく、上手な炭のつぎ方を理解し、本質を見極めましょう

「夏は涼しく冬は暖かに」・・・季節に合わせた工夫を凝らしましょう

「花は野にあるように」・・・生ける花に、野に咲く美しさと自然の命の尊さを表現しましょう

「刻限は早めに」・・・時間にゆとりを持つことで、心にゆとりを持ち、相手の時間を大切にしましょう

「降らずとも雨の用意」・・・どんなときにも落ち着いて行動できるよう心の準備と実際の用意をしましょう

「相客に心せよ」・・・一緒にお茶席に座った人と尊重し合いましょう

岡崎茶交会は、この「和敬清寂」「利休七則」と「茶の真髄にふれる」ことを大事にして活動をしています。

〇お茶席での服装について

服装については、和服でも洋服でも、派手すぎず清潔感のある服装であれば基本的には問題ありません。

共通して、白い靴下(足袋)を履くことがマナーとなっています。

〇お茶席への持ち物について

お茶席に参加する場合は、「懐紙」と「楊枝」を持っていくとよいです。

懐紙はお菓子を取る時や、お茶碗の口を付けた部分を拭いた指を清めるときなどに使います。

男性用と女性用があり、男性用のほうが少し大きいです。

基本的には束のまま使い、使用後に使った1枚を取り出します。

濃茶で飲み口を清める場合など、あらかじめ懐紙1枚だけを取り出して使うこともあります。

楊枝はお菓子を食べるときに使います。

いずれも、なくてもご用意いただける場合が多く、岡崎茶交会のお茶席でもご用意させていただきます。

こちらは男性用の懐紙です。

きちんとしたお茶席では扇子を使う場合もあります。

茶道用の扇子は通常のものより少し小さめで、座ってお辞儀をする際に膝の前に置くなどの使い方があります。

使うことは少ないので、ここでは詳しい使い方は省略します。

★お菓子について

〇お菓子の種類

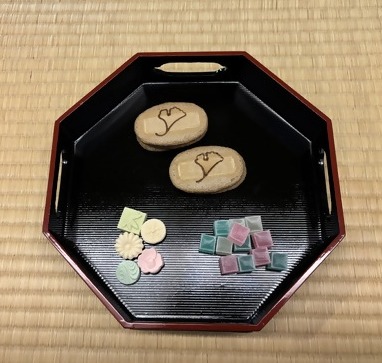

お菓子は主に「主菓子(おもがし)」と「干菓子(ひがし)」の二種類がございます。

主菓子は饅頭や団子などの生菓子、干菓子は落雁や煎餅などの乾いたお菓子です。

味はもちろんのこと、見た目にも工夫が施されたものとなっています。

主菓子

干菓子(真ん中のお菓子は「ふのやき」と呼ばれる裏千家のお菓子で、裏千家に認められた「式亭」というお店でしか販売されていません。)

〇お菓子のいただき方

お菓子はお茶より先に出てくることが多いです。お茶と交互にいただくことはせず、先にお菓子だけをいただきます。

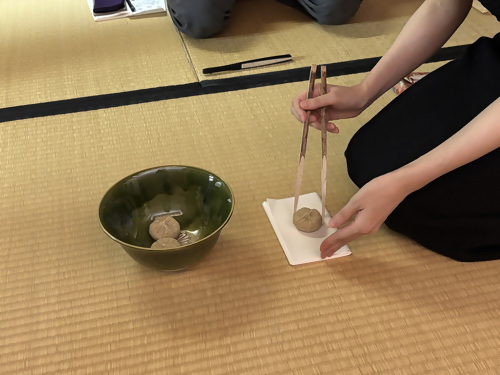

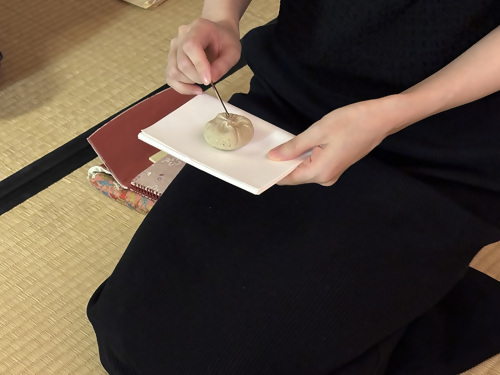

※以下の写真はすべて岡崎市役所茶道部(裏千家)協力のもと撮影

①左隣の方に「お先に」とお辞儀をして挨拶します。

②菓子器を両手で少し持ち上げ、お辞儀をして少し止まります。(この動作を押しいただくと言います。)

③懐紙を束のまま折り目のついた部分(わさ)を手前にして置き(畳の場合は縁内(へりうち)に置く)、

左手を菓子器に添えながら黒文字(くろもじ、茶道用の箸)で懐紙の上にお菓子を取ります。

干菓子の場合は右手でお菓子を取ります。(お菓子を取った手や黒文字を懐紙の右角で拭うとよいです。)

④菓子器を(畳の場合は縁外(へりそと)で)左隣の方に両手で持って送り、その後懐紙ごと持ち上げてお菓子をいただきます。

★お茶について

〇濃茶と薄茶について

抹茶には濃茶(こいちゃ)と薄茶(うすちゃ)があります。濃茶には薄茶の2倍ほどの抹茶が入っています。

濃茶の場合は一つのお茶碗を皆さんで回し飲みしますが、薄茶の場合は一人一人にお茶碗一杯分のお茶を用意します。

一般的なお茶会では薄茶が用意される場合が多く、岡崎茶交会のお茶会でも薄茶を味わっていただいております。

〇お茶のいただき方

①茶碗を左隣の方との間において、「お先に」とお辞儀をして挨拶します。

②茶碗を自分の正面(畳の場合は縁内)に置き、席主に「お点前頂戴します」とお辞儀をして挨拶します。

③茶碗を左手に乗せ、右手を添え、押しいただきます。

④亭主(お茶席の主催、お茶を点てる人)への敬意を示すため、茶碗の正面からいただくことを避け、右手で時計回りに2度回してお茶をいただきます。

⑤飲み終わったら、人差し指と親指で飲み口を清め、指先を懐紙で清め、茶碗を反時計回りに2度回して正面が自分に向くように戻します。

⑥茶碗を置いて全体の形を拝見し(畳の場合は縁外に置き、両手をついて拝見する)、茶碗を手に取って細部を拝見します。

もう一度茶碗を時計回りに2度回して正面が亭主に向くようにして、茶碗が出された位置に返します。

これが基本の作法になりますが、岡崎茶交会が行う茶会は、

どの流派のお茶席でも、作法を気にすることなく、子供から大人まで誰でも楽しめるものとなっております。

★お茶席の楽しみ方

五官(目・耳・鼻・舌・皮膚)や五感(見る・聞く・かぐ・味わう・触れる)を使い、

席中にある物(お菓子・お抹茶・お茶碗・お花・掛軸など)を楽しむことです。

一番大切なことは美味しいお菓子とお抹茶を味わうことです。

季節を感じながら、席主がどんな思いでお席の設営をされているのかを

思いながら味わうことで、新しい楽しさを体験できることと思います。

作法を気にしすぎる必要はありませんが、席中の皆さんとご一緒に

楽しむ場でもあることを覚えておいていただけたらと思います。

★岡崎茶交会について

岡崎茶交会は昭和21年(1946年)に戦後間もない岡崎市の文化向上のため各流派の教授者が集まり設立されました。

令和8年には設立80年を迎えます。

現在は、表千家・裏千家・宗徧流・久田流の四流派が所属しています。

流派が違っていても設立当時から続いてる会の趣旨である「和敬清寂」「茶の真髄にふれる」に基づき、

月例茶会(月釜)、春と秋に市民茶会を行っています。

現在行っている月例茶会(月釜)は、徳川家康公が亡くなられた4月17日の翌日18日に追善の茶会として、

岡崎城公園内で設立当時から各流派で廻り番をし、繋いでいます。

また、市民茶会は、5月3日と11月3日に同じく岡崎城公園の中にて、多くの皆様に一服を楽しんで頂けるようにと

設立当初からの思いを繋げながら掛けさせて頂いております。

岡崎茶交会の会員紹介ページはこちら 岡崎茶交会

例年岡崎市長にもお越しいただいております

子供から大人まで誰でも気軽に楽しめるお茶会です

★初心者の方に向けて一言

まずは岡崎茶交会の市民茶会や月例茶会(月釜)にお出かけください。

そこで席主が考え設けたお席の中でお菓子とお抹茶を味わってください。

お待ちしております。

★参考

裏千家ホームページ https://www.urasenke.or.jp/

茶の湯を知る https://www.urasenke.or.jp/textb/shiru/

いかがでしたか?

今回記事の作成にご協力いただいた岡崎茶交会は、11月15日(土)、16日(日)に竜美丘会館で開催します「第36回文協文化祭」にも参加されます。

15日(土)10時~15時(受付は14時30分まで)に301号室で岡崎茶交会の表千家所属の方が抹茶の呈茶会を行います!

みなさまぜひ足をお運びください。

第36回文協文化祭については以下のリンクをご参照ください。

岡崎文化協会ホームページ 第36回文協文化祭を開催します!

岡崎市ホームページ https://www.city.okazaki.lg.jp/300/303/p043871.html

次回のはじめてシリーズの更新日は11月12日です。

最後の記事は「はじめての表装」です。お楽しみに!