-

はじめてシリーズ 第4弾 はじめての俚謡 千鳥吟社

-

2025.10.01 UPDATE

文化初心者の方に文化について知ってもらうための特集記事「はじめてシリーズ」の第4弾です。

今回は「はじめての俚謡」ということで、千鳥吟社の本夛しげるさんにお話を伺います。

俚謡(りよう)についてはあまりご存じない方も多いと思います。俳句や川柳、短歌と似ている部分もありますが、

俚謡は民謡を起源としてできたものです。この機会に俚謡について学びましょう!

★俚謡とは

「俚謡」は多くの民謡や「都々逸(どどいつ)」と同じ、七・七・七・五の26音からなる定型短詩で古くから祝いうた、

作業うた、里うたなどとして親しまれてきました。

当地に伝わる「岡崎五万石」や、群馬県の「草津節」など、様々な民謡が俚謡と同じ26音詩で出来ています。

〇五万石でも 岡崎さまは お城下まで 舟が着く

〇草津よいとこ 一度はおいで お湯の中にも 花が咲く

〇親の意見と 茄子の花は 千に一つの ムダもない

〇立てば芍薬 座れば牡丹 歩く姿は ユリの花

いかがでしょうか?日本語は「七五調」が歯切れがよく、七・七・七・五の26音詩は素敵なリズムと言えます。

俚謡は単なる文芸の枠にとどまらない、唄としての軽快さを併せ持っています。

★作品の楽しみ方・作り方

俚謡は自然の変化、移り変わり、世の中の出来事、ニュース、友人や家族との語らいの中で感じたこと、などの

暮らしの一コマを切り取ってリズムよく詠みます。

この場合、周りの人からの共感、感動が得られるような作品にしたいものです。

★初心者の方に向けて一言

最初は言葉遊びのつもりでどうぞ。やがて幅広い表現力や感性を磨き、心豊かな生き甲斐に繋がる趣味に加えていただければと思います。

千鳥吟社 会員紹介ページ 千鳥吟社

いかがでしたか?

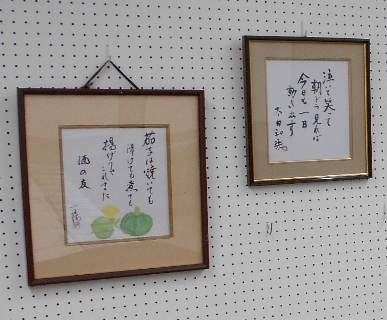

今回記事の作成に協力していただいた千鳥吟社は、11月15日(土)、16日(日)に竜美丘会館で開催する「第36回文協文化祭」にも参加されます。

両日とも502号室にて作品の展示を行っております。

みなさまぜひ足をお運びください。

第36回文協文化祭については以下のリンクをご確認ください。

岡崎文化協会ホームページ 第36回文協文化祭を開催します!

岡崎市ホームページ https://www.city.okazaki.lg.jp/300/303/p043871.html

次回のはじめてシリーズの更新日は10月15日です。

どの文化が紹介されるかお楽しみに!